Etiqueta: Estados Unidos

-

El gran éxodo estadounidense

En 2025, Estados Unidos tuvo migración neta negativa, con 150,000 más salidas que llegadas, impulsada por factores económicos, políticos y sociales. Muchos estadounidenses, incluidos jóvenes y jubilados, buscan mejores oportunidades en el extranjero. Esta tendencia marca un significativo cambio demográfico y refleja una reflexión sobre calidad de vida y oportunidades fuera del país.

-

Armas biológicas contra Cuba

El 19 de febrero, Henry Kissinger viajó a Brasil para firmar un acuerdo de cooperación con otro dictador amigo, el general Ernesto Geisel. En Brasilia, debió soportar todo un partido de soccer, del cual no entendió ni la regla del offside. Al mismo tiempo en Colombia, el gobierno decretaba estado de sitio ante las protestas estudiantiles contra…

-

¿Pero a quén se le ocurre sospechar de la CIA?

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defiende a Cuba frente a la escasez de combustible y rechaza la idea de que el país represente una amenaza para Estados Unidos. Propone un diálogo basado en el respeto y la igualdad, y denuncia el bloqueo económico que provoca daños significativos a la isla.

-

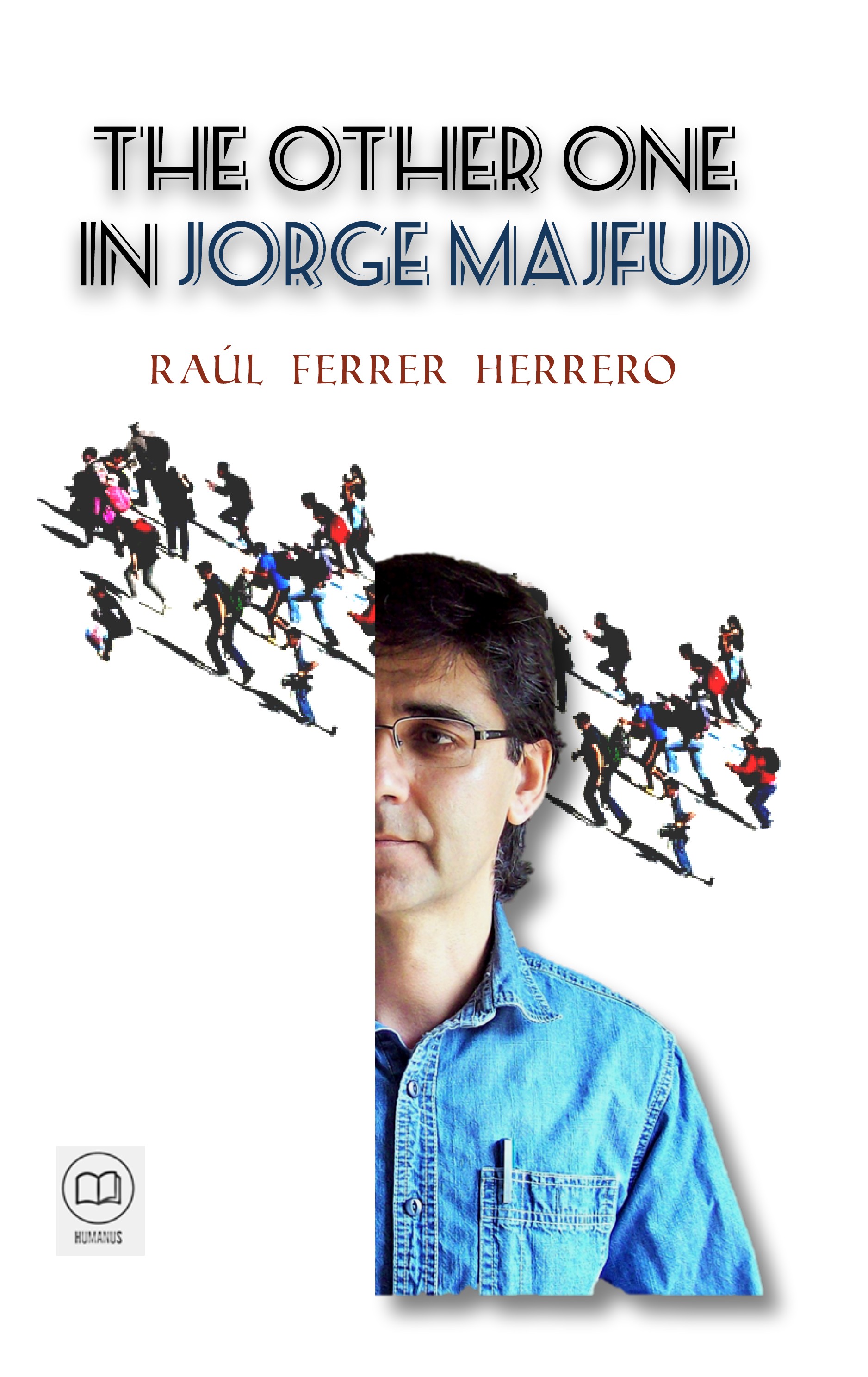

«The Other One in Jorge Majfud»

Raúl Ferrer Herrero’s book, published by University of Valencia and later by Illegal Humanus Publishing, explores themes central to Jorge Majfud’s works. The first edition appeared in 2017, followed by a second in 2022. The book is available for free download, along with multiple related video links.

-

Crueldad infinita

Lo leí esta mañana y desde entonces no pude dejar de pensar en el trauma que cargará ese niño por el resto de su vida. Hace 15 años, como parte de una serie sobre violencia moral, escribí un cuento sobre la Guerra Civil española (“La peseta blanca”, luego «El dolar») y parte de la novela…

-

«La sociedad desobediente» (2003)

«Pero antes de la gran revolución civil habrá una profundización de la crisis de este orden obsoleto. Esta crisis será en casi todos los ámbitos, desde el orden político hasta el económico, pasando por el militar. La Superpotencia es actualmente muy frágil debido a su recurso militar, con el cual ha minado el arma más…

-

P = d.t. Bosquejo de una teoría del poder (libro gratis)

El autor comparte un libro breve que resume una conferencia de 2021 y artículos anteriores, en el que presenta su teoría sobre la relación entre poder hegemónico y libertad de expresión a través de la fórmula P = d.t. Examina cómo la tolerancia a la diversidad varía con el poder imperial y anticipa cambios en…

-

Venezuela: La causa del problema nunca será la solución

Lo que hoy ocurre en Venezuela no es una anomalía ni una desviación inesperada del orden internacional. Tampoco puede leerse como una reacción coyuntural ante un gobierno específico ni como un episodio aislado de tensión diplomática. Es, una vez más, la reaparición de una lógica histórica que América Latina conoce con dolorosa precisión: la de…

-

Trump se hunde en Venezuela

Trump cometió un terrible error (como tantos otros) al secuestrar a Maduro. Tendrá un show pero complicado en los tribunales de NY y Venezuela se va a fortalecer en su contra, ya que, como repetimos mil veces, invadir y descabezar a un líder extranjero es fácil para las fuerzas de elite de EEUU, pero luego…

-

The emperor has no clothes

In a 2007 back cover of Página12, we reflected on the ideolexical concept of being right-wing: «Twenty or thirty years ago in the Southern Cone, it was enough to declare yourself a leftist to go to prison or lose your life in a torture session (…). Being right-wing was not only politically correct but also…

-

El emperador está desnudo

(Audio: interpretación libre. El autor no es responsable de las interpretaciones de este audio) En una contratapa de Página12 de 2007, reflexionábamos sobre el ideoléxico ser de derecha: “Veinte o treinta años atrás en el Cono Sur era suficiente declararse izquierdista para ir a la cárcel o perder la vida en una sesión de tortura…

-

¿Qué dirá la historia de las rémoras?

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado, lo que generó críticas sobre su comparación con figuras icónicas como Nelson Mandela. Jorge Majfud condena la decisión del comité, sugiriendo que refleja la decadencia de un mundo que desdibuja el verdadero significado de la lucha por la democracia y los derechos…

-

Rémoras de Roma

Mercenarios del Imperio La creación del personaje MCM (María Corina Machado) no es muy diferente al resto de los líderes promovidos por Washington y la CIA por generaciones. No es muy diferente a los personajes creados con el mismo propósito solo en Venezuela, desde Pérez Jiménez hasta Juan Guaidó, por años referido por los países…

-

«Promover la democracia»

En agosto de 2004, el Embajador presentó una estrategia de 5 puntos para guiar las actividades de la embajada en Venezuela. La estrategia incluye fortalecer instituciones democráticas, aislar a Chávez y apoyar a organizaciones de derechos humanos. USAID/OTI ha fortalecido más de 300 organizaciones y financiado proyectos sociales y derechos humanos, logrando visibilidad internacional.

-

Ten cuidado con lo que deseas

Estimado Sr. Musk:Recientemente usted afirmó que “la empatía es una plaga parasitaria”. No estoy de acuerdo. Las civilizaciones han existido y prosperado en gran parte gracias a la guía y las prescripciones de empatía de los principales líderes sociales y espirituales a lo largo de la historia.Además, la ejecución no era la forma común de…

-

ChatGPT, ¿por qué, para qué y para quién escribimos?

En un debate en una universidad de Florida, un estudiante utilizó un resumen de un libro hecho por una inteligencia artificial para argumentar sobre el capitalismo, sin saber que el autor era su profesor. El autor critica la dependencia de los estudiantes en estas tecnologías y el futuro peligroso que representan para la lectura humana…

-

Identité ou conscience ?

Le texte aborde la complexité de l’identité latino-américaine, plaidant pour la notion de conscience plutôt que d’identité. Il critique les manipulations des identités par le pouvoir et met en avant l’importance de la conscience de classe, de genre et d’appartenance. La conscience est présentée comme un chemin vers la libération sociale.

Debe estar conectado para enviar un comentario.